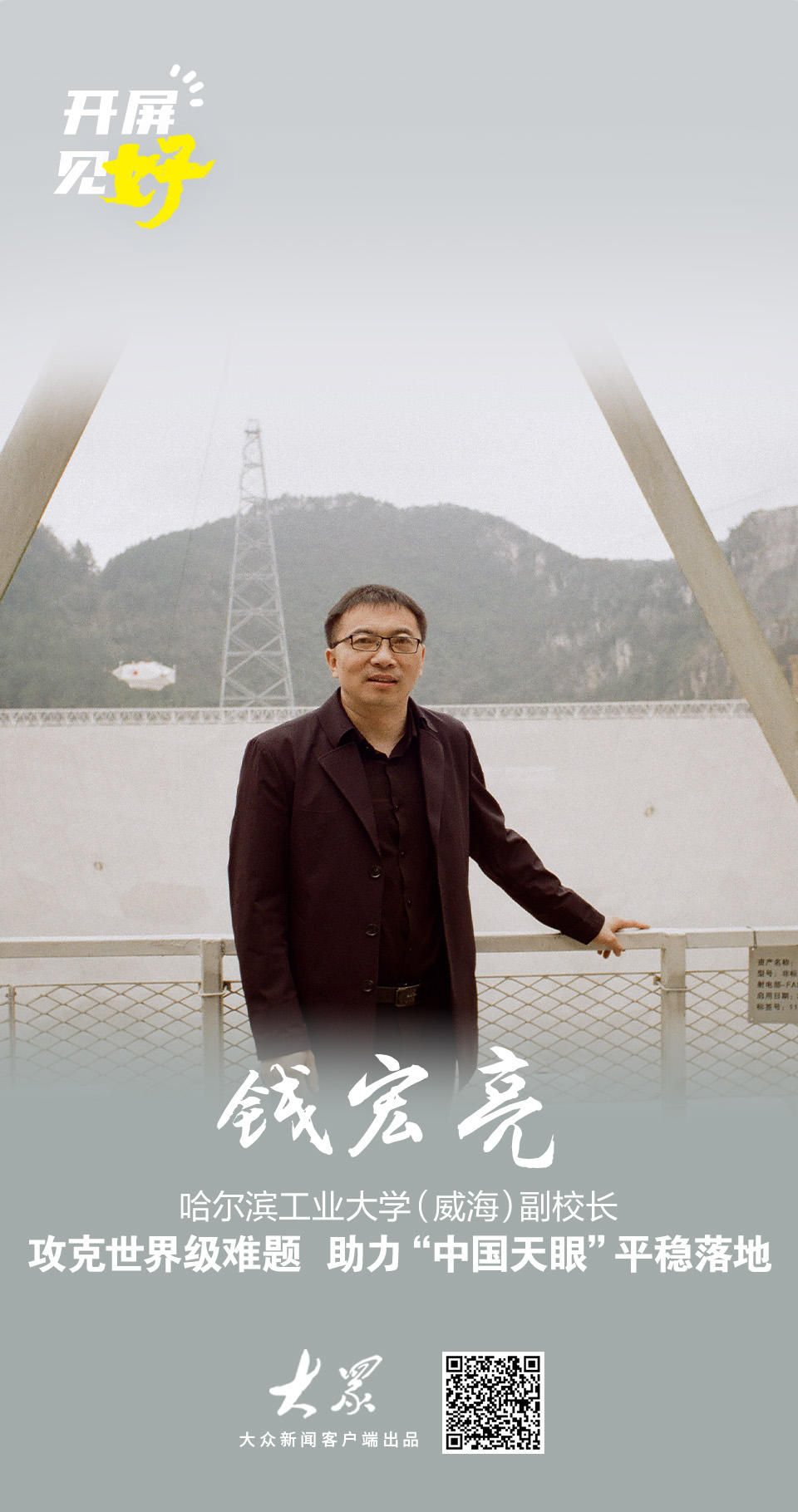

《开屏见“好”》栏目,聚焦山东好人好事,让普通老百姓上封面、上开屏、上首屏,用最突出的位置推介“身边的榜样”,讲述精彩山东故事。本期人物是“致敬探路人”系列。

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇,群山环绕间,喀斯特洼地一口形似大锅的巨物静卧于此,倾听来自宇宙深处的神秘讯息——它就是“中国天眼”(FAST)。

它是世界最大的单口径射电望远镜,直径500米,相当于30个标准足球场的大小,却可以实现毫米级的控制精度和8角秒的跟踪精度。无论是尺寸还是灵敏度,“中国天眼”都遥遥领先。极大与极精之间的反差,让全世界都为之惊叹。

“外国专家觉得我们是痴人说梦。”哈尔滨工业大学(威海)副校长、FAST结构系统副总工程师钱宏亮介绍,“要知道,当时我国已经建成的望远镜最大口径才25米。”20世纪90年代,时任中国科学院北京天文台副台长的南仁东刚提出在建设中国FAST的设想,就收获了来自国际同行的一盆盆冷水,而后来遇到的各种困难,似乎也在印证着这些消极的预判。

其中,“中国天眼”的系统结构方案是主要挑战。这个口径相当于30个标准足球场大小的庞然大物平稳落于崎岖山地,还要实现毫米级实时调节,几乎是不可能完成的任务。2003年,国家天文台找到哈工大寻求技术支援时,已就结构方案探索了近10年未果,而钱宏亮所在的团队却毅然接下了这个挑战。

此后8年,团队成员在无数个不眠夜里反复计算、优化、实验,方案迭代数十次,草稿纸堆满了整个办公室,最终交出了最适配的“主动反射面索网结构方案”,完美解决了“中国天眼”面临的三大世界级难题——超大口径、实时可调、毫米级精度,让中国在天文观测领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

2016年9月25日,经过22年的摸索建设,“中国天眼”正式落成启用。当天,钱宏亮也在现场,看着纸上的模型变成现实中的“大国重器”,他感慨万千:“那一刻,我深刻感受到国家科技力量的强大。”

建成后的“中国天眼”,以望穿百亿光年的深远目光,不断刷新着人类对宇宙的认知。根据中国科学院国家天文台发布的数据,截至2024年11月,“中国天眼”发现已发现超1000颗脉冲星,超过同时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和。

与此同时,钱宏亮也未停下脚步。他带领团队将研究方向拓展至海洋工程和轨道交通领域,他们助力“百台万吨”养殖平台建设,为海洋经济贡献智慧;开展高铁结构部件智能监测研究,为中国高铁安全运行提供支撑……截至目前,钱宏亮承担科研项目30余项,授权发明专利25项,参与制定5项国家及行业标准,相关研究成果获国家科技进步奖二等奖,省部级科技进步奖一等奖。

“成功的科研路径有很多,但最重要的是围绕国家需求。”这些年,钱宏亮常以南仁东毕生追求“中国天眼”的故事激励学生,“作为教育工作者和科技工作者,我希望通过自己的努力,培养一批优秀学生,攻克一些行业发展中的重点、难点问题,为科技强省、造福民生作出自己的贡献。”钱宏亮表示。

(大众新闻记者 杨烨莹 编辑 徐晨 设计 董赫然 实习生 周艺扬)

配资知识网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。